QPS研究所、民間企業3社・久留米市と5者間の官民連携による水害対策の実証実験協定を締結

~SAR衛星データとIoT浸水深センサを活用し、防災DXの実現を目指します~

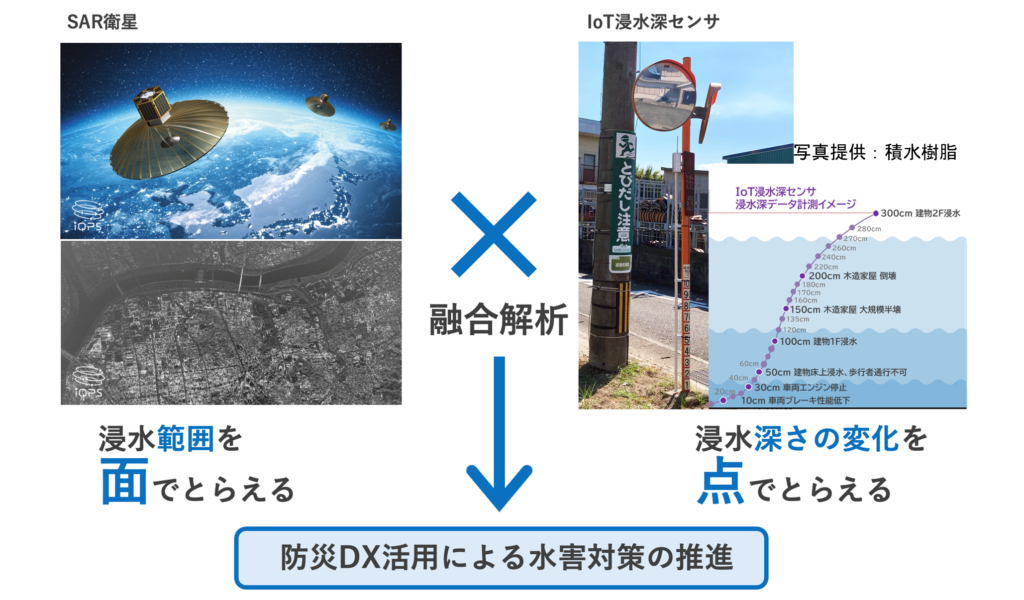

QPS研究所はこのたび、福岡県久留米市での防災DXの実現に向けた衛星データとIoT浸水深センサを活用した実証実験にあたり、QPS研究所と積水樹脂株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長 兼 CEO 馬場浩志、以下「積水樹脂」)、三井住友海上火災保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 舩曵真一郎、以下「三井住友海上」)、MS&ADインターリスク総研株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 宮岡拓洋、以下「MS&ADインターリスク総研」)の民間企業3社とともに、福岡県久留米市(市長 原口新五)との「IoT浸水深データおよび衛星データを活用した水害対策の推進に向けた実証実験協定」(以下「本協定」)を5者間で締結しましたのでお知らせいたします。次世代の防災DX実現に向けて、QPS研究所と積水樹脂、三井住友海上、MS&ADインターリスク総研が連携し、IoT浸水深センサデータとQPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」による衛星データを組合せることによって、遠隔からの浸水状況把握技術の確立を目指します。これにより、災害発生時の迅速な状況把握と避難支援などの災害対応に大きく貢献することが期待されます。

1.本取り組みの背景

福岡県久留米市は、九州最大の一級河川・筑後川流域に位置し、度重なる内水氾濫による被害を受けており、2022年より「流域治水推進プロジェクト」を立ち上げ、地域全体での浸水・減災対策に取り組んでいます。また、2023年には積水樹脂・三井住友海上・大東建託株式会社・大和ハウス工業株式会社の共同体が国土交通省のワンコイン浸水センサ実証実験に参画し、フィールドとして久留米市内の大東建託株式会社・大和ハウス工業株式会社のアパートにIoT浸水深センサを設置し、国土交通省浸水センサ表示システムにおけるリアルタイムでの浸水把握を実現しています。こうした背景の中、昼夜・天候を問わず地表観測が可能な「QPS-SAR」によるデータ(SAR画像)と、MS&ADインターリスク総研による各種データの融合解析による次世代の防災DX実現に向けた実証フィールドとして久留米市に打診され、実証実験の実施および今回の協定締結に至りました。

2.本協定の内容

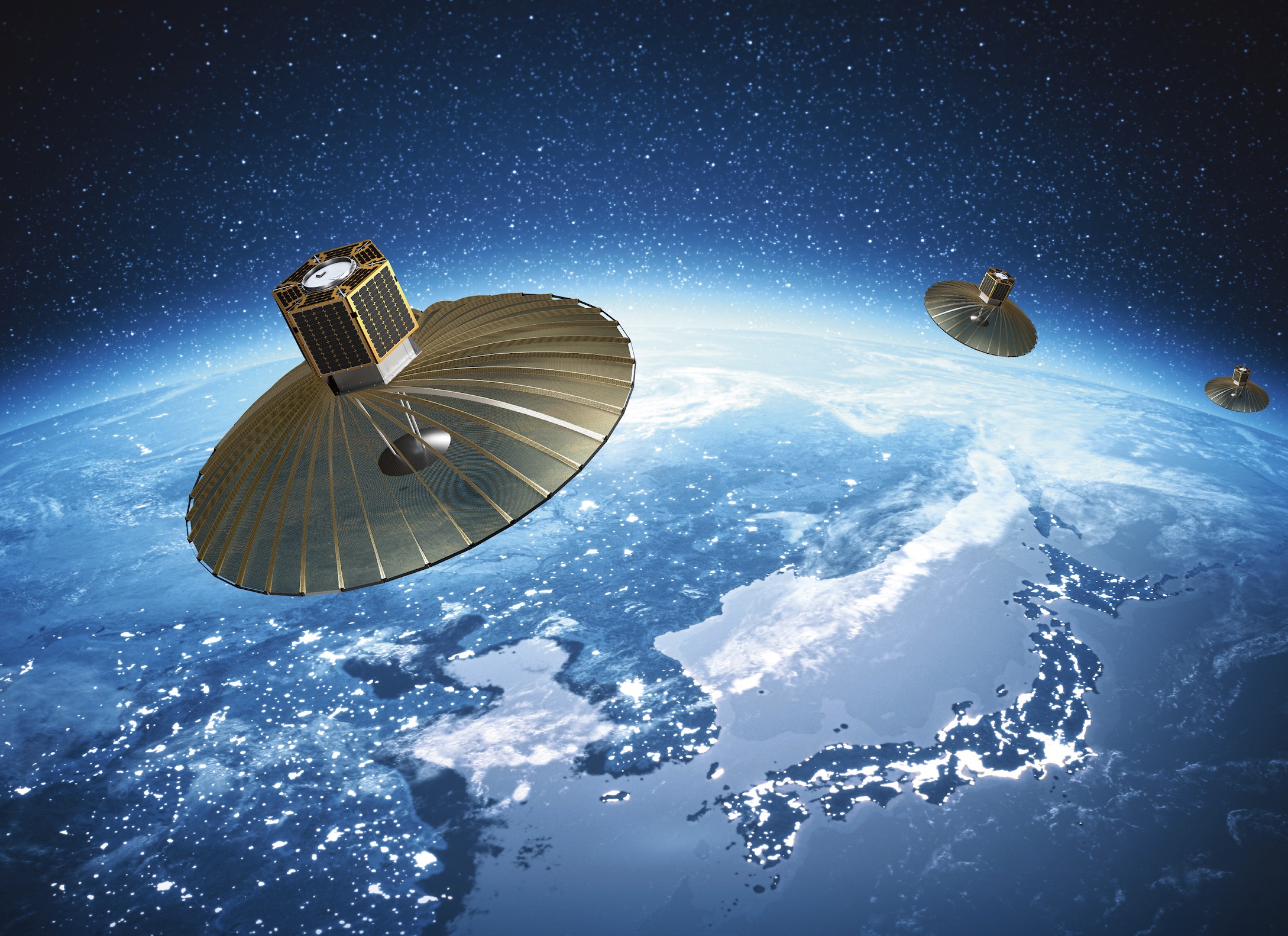

本協定では、5者の技術及び知見を活用・連携させ、久留米市における水害リスク情報を迅速かつ高度に収集・分析し、水害対策事業及び被災者対応の強化に資することを目的として取り組んでまいります。具体的には、以下のような4点の官民連携により、「QPS-SAR」によるデータ(SAR画像)から得られる浸水域データと「IoT浸水深センサ」の計測した浸水深データとを融合解析し、3D都市モデルと重ね合わせることによって、遠隔から迅速に都市全体の浸水状況の把握を実現します。

① 過去の浸水実績に基づくIoT浸水深センサの配置検討および設置、維持管理(久留米市)

② IoT浸水深センサおよび浸水深データ提供(積水樹脂・三井住友海上)

③ 自社で運用する小型SAR衛星によるデータ(SAR画像)提供(QPS研究所)

④ データ分析、アルゴリズム構築(MS&ADインターリスク総研)

3.「QPS-SAR」によるデータ(SAR画像)の概要

小型SAR衛星「QPS-SAR」は、昼夜や天候に左右されず、最大46cm※1の分解能で高精細に地表を観測することができます。SAR画像では水面が黒く描画される※2特性を活かし、平常時の画像と比較することで浸水域の把握など、防災・減災に役立つ情報を抽出することが可能です。

2025年9月現在、QPS研究所はQPS-SAR12号機まで打ち上げています。衛星の数が増えるほど、同じ地点をより高頻度で観測できるため、現在は量産と打上げを加速し、機数拡大に注力しています。

そして2028年5月末までに24機、最終的には36機のコンステレーション※3を構築し、世界中のほぼどこでも平均10分間隔で観測可能な「準リアルタイムデータ提供サービス」の実現を目指しています。

4.IoT浸水深センサの概要

近年、水害が頻発し喫緊の社会課題となっており、市街地や建物などの地上が水に浸かる「浸水深」の遠隔把握ニーズが高まっています。行政は、住民の避難などの災害対応において、現場の浸水深が遠隔把握できないことにより職員が現場パトロールにより確認しており、負荷が増大しています。一方、保険会社は、保険金の支払いには原則、被災した全建物について浸水深の現地調査が必要なため、災害発生時に多くの人員と時間を割いて対応しています。

これらの社会課題を解決すべく、積水樹脂と三井住友海上は共同で「IoT浸水深センサ」の開発を進めています。IoT浸水深センサは、災害時に地上部の浸水深を1cm単位で最大3mまで計測しLPWA通信Sigfoxネットワークにより5分間隔でデータ送信することで、遠隔からリアルタイムに把握することのできるセンサです。

今回、久留米市では、過去に浸水実績のある箇所に設置された既設カーブミラーや照明灯などに合計8基のIoT浸水深センサを設置し、昨年度までに設置した7基と合わせ合計15基のセンサで実証実験をおこないます。

本取り組みは、自治体と民間企業が連携し、テクノロジーを活用して地域の安全と持続可能な都市づくりを目指すモデルケースです。QPS研究所は、準リアルタイムでの観測データ提供を目指す「QPS-SARプロジェクト」を今後も推進し、ビジョンとして掲げる「衛星を通じて、人々を不安から解放し、日々の暮らしを支える」の実現に向けて、着実に歩みを進めてまいります。

(※1) ここでは画像化した際の、地上における1ピクセルの大きさを指します。(観測条件によって可変となります)

(※2) SAR衛星は地表に向けて電波を照射し、反射波を自身で受信します。その反射波の強弱から、グレースケールで画像化を行います。衛星に向けてよく反射しているところは白く、逆に衛星に向けて反射しないところは黒く表現されます。水面は電波を散乱させるため、基本的には黒く表現されます。

(※3) 複数の人工衛星の協業によって高頻度な地球観測を可能とするシステム。(コンステレーションは「星座」の意)