QPS-SAR14号機(※)「ヤチホコ-Ⅰ」米国Rocket Lab社Electronロケットにて11月6日(木)に打上げ予定

QPS研究所は、小型SAR衛星QPS-SAR14号機(愛称:「ヤチホコ-Ⅰ」)が米国Rocket Lab社(以下ロケット・ラボ)のロケット、Electronによって打上げ予定であることをお知らせいたします。

【打上げ予定詳細】

| 打上げロケット | ロケット・ラボ社 Electron |

| 打上げウィンドウ | 2025年11月6日(木)午前4時45分(日本時間)以降 ※日時は天候などの影響により、順延する可能性があります。変更がありましたら随時公式ウェブサイトのニュースページ、または公式SNSでお伝えします。 |

| 投入予定軌道 | 中傾斜軌道、高度575km予定 |

| 打上げ射場 | ニュージーランド・マヒア半島 Rocket Lab Launch Complex 1 |

今回の打上げは2025年2月と10月に発表した、QPS研究所とロケット・ラボとの衛星11機分の打上げ契約のうちの第5回目、通算では6回目の打上げであり、当社の専用ロケットとして打ち上げられます。

なお、衛星の番号はロケットの打上げ契約を締結した順に付与されています。そのため、このたびは契約の関係上、14号機の打上げが13号機に先行して実施されるスケジュールとなりました。

Electronでは毎回打上げのミッションネームが設定されており、今回はQPS-SAR14号機の愛称「ヤチホコ-Ⅰ」にちなんで「The Nation God Navigates(国造りの神が導く)」と名付けられました。ミッションパッチには国土をイメージした街や樹木と方位磁針が描かれています。

「The Nation God Navigates」ミッションの詳細:

https://www.rocketlabusa.com/missions/next-mission (英語ページ)

(※) 衛星のナンバーは打上げ契約手続き順によるナンバリングであり、今後も順番の前後が発生する可能性がございますが、事業の進捗に影響はございません。

<Rocket Lab 社について>

2006年に設立されたRocket Lab社は、カリフォルニア州ロングビーチに本社を置くロケット開発会社です。2018年1月の最初の打上げから、Electronは米国で年間2番目に打上げ回数が多いロケットとなり、これまでに民間及び公的機関の200機以上の衛星を軌道投入しています。現在はニュージーランドに2つ、バージニア州に2つの合計4つの発射台を所持しています。今回の「The Nation God Navigates」ミッションは、Rocket Lab社の今年では16回目、通算で74回目の打上げとなります。

<「QPS-SAR プロジェクト」について>

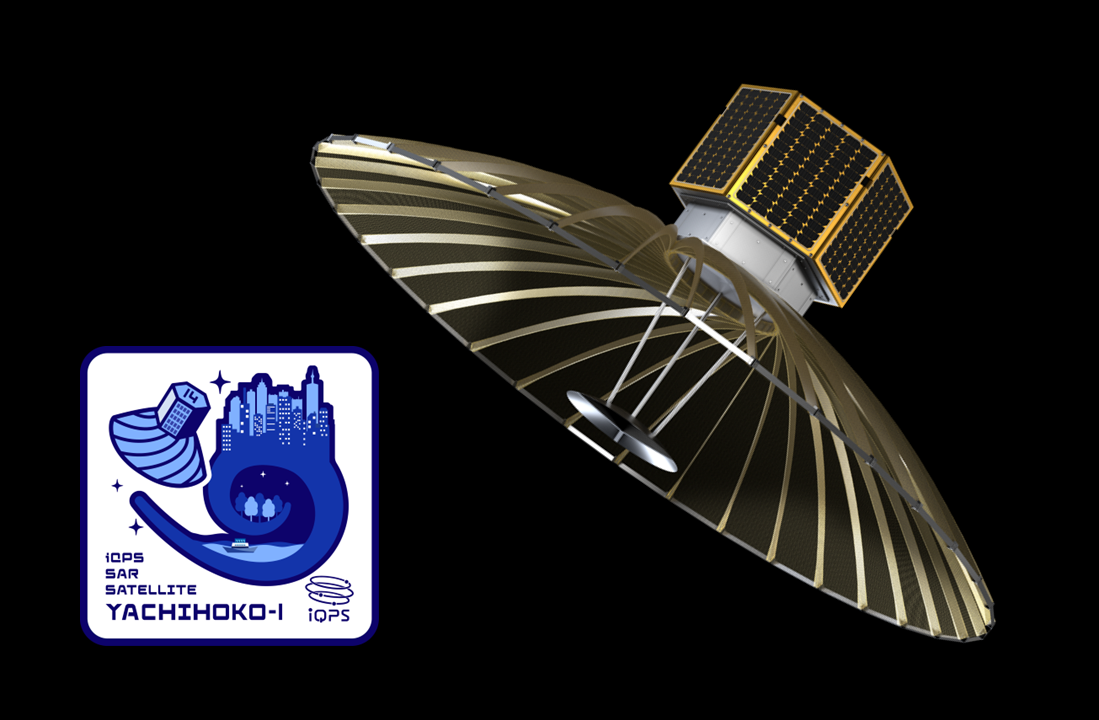

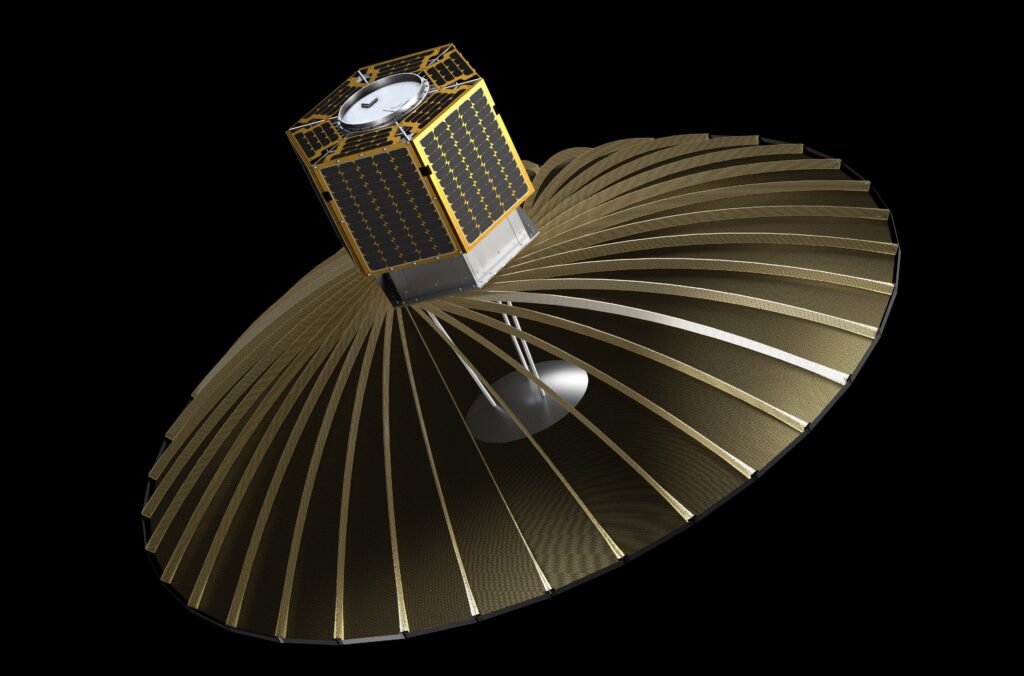

QPS研究所は収納性が高く、軽量でありながら大型の展開式アンテナ(特許取得)を開発。そのアンテナによって強い電波を出すことが可能になり、従来のSAR衛星の20分の1の質量、100分の1のコストとなる高精細小型SAR衛星「QPS-SAR」の開発に成功しました。QPS-SARは民間SAR衛星で世界トップレベルの46cm分解能の画像取得が可能です。2028年5月末までに24機、そして最終的には36機の衛星コンステレーションで平均10分間隔という準リアルタイム観測データ提供サービスを目指しています。

《QPS-SAR14号機の愛称とミッションマークについて》

QPS-SARプロジェクトでは、日本神話の神様のお名前をお借りして衛星に愛称をつけています。1号機は「イザナギ」、2号機「イザナミ」、そして商用機となる3号機以降は軌道ごとに名前がつけられています。QPS研究所は12の軌道に3つずつの衛星を投入し、合計36機による衛星コンステレーション構築を目指しています。今回の14号機は新たな傾斜軌道に投入されるため、新しく「ヤチホコ(英語:YACHIHOKO)」と名付けられました。

ヤチホコは国造りの神として古来より広く崇敬を集め、国土の形成や統治を主導したと言われています。マークは海や森、そして街をモチーフとし、そのすべてを導くという想いが込められています。この軌道の1機目となる14号機は「ヤチホコ-Ⅰ(ヤチホコ・ワン)」となりました。

ミッションマーク:QPS研究所のカンパニーカラーであるブルーを基調とし、愛称のヤチホコをイメージする「国」の要素として海や森、街を表しています。スサノオやクシナダと同じく、傾斜軌道では経済活動が活発な大型都市圏が観測域に多く入ることになります。また、一目でどの衛星のマークか分かるように通算した衛星の数の数字を衛星の底部に入れています。