QPS-SARでのLoRaモジュール搭載受信実験

担当エンジニア

開発部 ソフトウェア開発課 山本 篤

<実験実施背景>

LoRaモジュールは非常に小型・省電力な通信機であり、衛星への搭載が容易です。LoRa通信をQPS-SARミッションに導入することで、観測リクエストの実行の迅速化が高まるのではと想定し、QPS-SAR初号機打上げ直後よりLoRa通信の導入を検討していました。特に、地球で地震などの災害があった緊急の場合や地上局が使用できないような状況において、小型の通信端末から衛星に撮像指示を送ることが可能となり、衛星活用の拡大に繋がることを将来的展望として、本実験を行いました。

【無線通信規格LoRaとは】

LoRa(Long Range:「長距離」に由来)は、IoT機器向けの無線方式LPWA(low profile wide area)の一つで、スペクトラム拡散によって通信信号を広帯域に拡散させて通信を行うため、他の通信方式では通信が困難な微弱な電波でも低電力で長距離通信ができる点が特徴。技適品スペック*にもかかわらず長距離通信が可能。地上通信での使用では特定小電力無線局のため、免許の取得が不要。

※技適(技術基準適合証明)…携帯電話やスマートフォン、タクシー無線、無線LANなど、比較的小規模な無線機器に対して適用される、電波法に基づく基準認証のこと。

<実験方法>

- QPS-SARにコマンドを送る地上局としてLoRaを使用

- LoRa送信アンテナをQPS-SARの軌道に合わせて動かす

- 大掛かりな装置ではなく、掌サイズの無線機でQPS-SARにデータ(コマンド)を送信が可能かの実験を行う

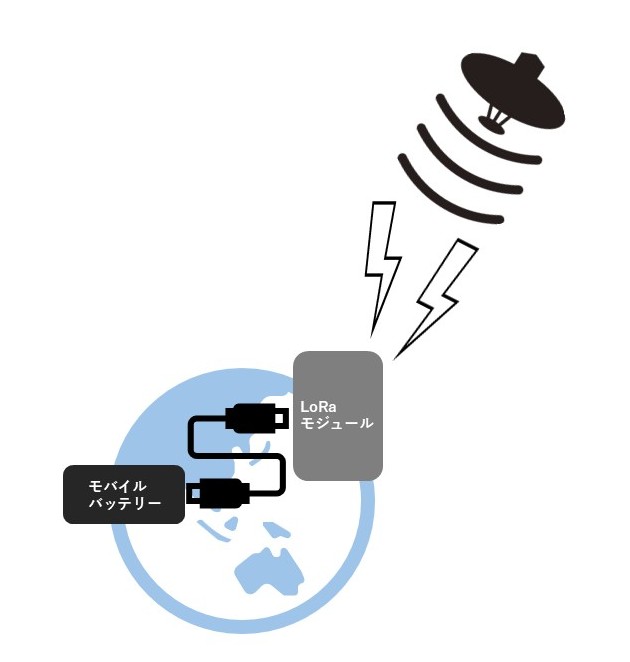

―LoRa地上局の構成―

LoRa地上局(送信局)の構成図

LoRaモジュールとモバイルバッテリーをUSBケーブルで接続し、モバイルバッテリーから電源供給を行う

- モバイルバッテリーは、IoT機器対応のものを使用する。(一般的なモバイルバッテリーに消費電力の小さい機器を接続すると、モバイルバッテリーの電源管理機能により、数分で電源OFFしてしまう)

- 実験条件を揃えるため、同じ文字列を指定時間間隔で送信する。通信機の設定パラメータにて、「sendtime」と「senddata」を設定すると、sendtime秒周期でsenddataが送信される

- 設定パラメータにて、「Config/Operation」を「Operation」に設定しておく。この設定により、モバイルバッテリーの電源をONにするだけで、LoRa送信が開始される

<実験の目的>

①地上局から送信したLoRaデータのQPS-SAR側での受信確認

②受信成功した際の、以下の条件/設定値と受信成功率との関係を調査

- 地上から衛星の仰角、距離

- LoRa送信アンテナ

- LoRa設定値( Spreading Factor: SF, Bandwidth:BW)

- 天気(参考までに記録)

<実験概要>

拡散率(SF)と帯域幅(BW)の組み合わせを複数試し、できるだけビットレートが低い条件(より弱い電力でも受信できる)で、かつ、衛星のドップラー変化に対応して受信できる条件値を見つける

<実現したいユースケース>

①AWS管制システムで観測リクエストを捌いて、「最短で観測リクエストを実施可能なQPS-SAR」と「その衛星へ最短で観測リクエストを送信可能なLoRa地上局」の組み合わせを特定。特定されたLoRa地上局から、観測リクエストを送りたいQPS-SAR宛に観測リクエストコマンドを送信、QPS-SARはリクエスト通りに観測を実施

②地滑りが懸念される山腹にLoRa地上局を設置。LoRa地上局に別途地滑り予測用センサーを繋ぐ。地滑りの予兆が検知されると、LoRa地上局からQPS-SARへ向け、LoRa地上局がある場所の観測リクエストを送る。ちょうど観測可能なオフナディア角で通過するQPS-SARがあった場合、衛星は低仰角で観測リクエストを受け取った後、天頂付近でspotlight観測を実施

ここからは担当者にインタビュー形式で研究内容についてご紹介します。

Q:QPS-SARにLoRaを搭載することになった経緯を教えてください。

山本:LoRaはもともと長距離通信が可能な無線規格であり、例えば畑や山などあまり人が立ち入れない場所にセンサーを設置して、そのセンサーの情報を電波で飛ばすことが一般的な活用方法です。本来は地上間で受信してセンサー情報を集めますが、地上に設置したLoRaの送信機からの電波をQPA-SARのほうで受信できることを確認・観察しようということを想定していました。

Q:QPS-SAR5号機にLoRaを搭載するにあたって、事前に地上ではどのような実験を行いましたか?

山本:LoRa実証実験は私が入社する以前、2021年4月に他の社員が地上実験を行っていました。最初は、QPS研究所の天神オフィスから博多ふ頭のベイサイドプレイスまでの約1.17kmの距離でLoRaの電波が届くかの試験をしていたそうです。オフィスの窓から顔を出して通信確認をしていたようですね。その後、平地でおよそ1.34km離れた箇所で行ったり、筑後川の対岸を使用しての電波受信試験を行ったりしたそうです。街中だと建物や地面の起伏などで電波が反射することがあるため、障害物のない川の上を使おうと、筑後川を実験場所に選定したそうです。

地上実験を行ったQPS研究所の天神オフィスから博多ふ頭にあるポートタワーが見渡せる

筑後川での実証実験

(対岸600m間のケース)

Q:山本さんもLoRa実証実験の地上試験を行いましたか?

山本:高い建物から道路の向かい側に向けて電波を飛ばす地上試験を行いました。距離にして300mくらいですが、どのくらい電波が届くか、どのくらい減衰するかを繰り返し試験しました。

Q:本実験の実施期間を教えてください。

山本:最初はQPS-SAR6号機(以下6号機)で2023年7月~8月に実験を行いました。6号機は太陽同期軌道を回るため、観測地点上に来るタイミングは週1~2回、昼の2:00頃でした。実験は屋外で行っているため、とても暑かったのを憶えています。6号機にLoRa受信機を搭載し、地上の送信アンテナから電波を飛ばし、6号機側で受信ができるか否かの実験です。最初は私ともう1名の社員の2名で送信アンテナを手で持っていたのですが、受信できないことが続きました。そこで、カメラの三脚に固定してみたりしたのですが、これもうまく受信できませんでした。無線のパラメータを少しずつ操作するなど色々試行錯誤したのですが最終的に6号機では残念ながら受信までには至りませんでした。実験当初は結構簡単に受信できるだろうと想定していたのですが…。

Q:5号機ではLoRa受信に成功されましたが、その際の実験について教えてください。

山本:QPS-SAR5号機(以下5号機)は2024年1月24日から2か月ほど実験を開始しました。

6号機の実験時とは真逆で、今度は寒かったのを憶えています。6号機の実験経験を踏まえ、無線のパラメータがどのあたり入るかということを、ちょっとずつ変えながら試してみました。その後何回か受信し、最終的には無線パラメータの組み合わせの感度が良い建物の屋上の地面にLoRaモジュールを平置きにしました。すると僅か3受信ではありますが、地面に置いた送信機の電波を5号機が拾うことができ、実証実験としての第一歩が成功しました。

RHCPパッチアンテナを使用しLoRaを送信

Q:「地面に置いた」ということが、ユースケースでおっしゃった「何に活用できるか」の進歩に繋がったということでしょうか?

山本:はい。そもそも、本実証実験は衛星(今回の実験ではQPS-SAR)を安全追尾するというところではなく、地面に置いた状態で受信できなければなりません。ですので、地面に置いた状態でLoRa受信ができたことが、実証実験成果の第一歩といえるでしょう。

Q.6号機と5号機との実験結果の比較で得られた情報はありますか?

山本:LoRa実証機を地面に置いての実験を行ったのですが、衛星のアンテナが向いていると予測される方向に向かって微妙に角度をつけたりして調整しました。5号機が受信に成功した際の一番地表に近づいた時の高度は580kmでした。しかし、6号機の実験時は高度530kmともう少し低い高度で、受信に至りませんでした。

Q.素人的には衛星が地表からの距離が近いほうが受信しやすいと思ったのですが…?

山本:はい、一般的にはそうかもしれません。ですが理由の1つとして考えられるのが、通過速度です。地球に近い方が地上から衛星を見た時の通過速度は速くなります。同じ速さで動いていても地球から遠い方がゆっくり見えることになります。例えばですが、地上でも目の前を走る車と遠くに走る車を見比べると、遠くを走る車のほうはゆっくり走行しているように見えます。さらにドップラー周波数の変化も影響していると思われます。救急車のサイレンのドップラー効果はご存じかと思いますが、救急車が近づいてくるとサイレンは高音に聞こえて、遠ざかるとサイレンは低音に聞こえます。この現象と同じように、電波も近づいてくる時と遠ざかる時で周波数が変わります。衛星が地球に近いと周波数の変化が大きくなります。そのため6号機は地球により近い位置を飛んでいたため、おそらくドップラー周波数の影響で受信ができなかったのではないかと予想しています。本来、さらに繰り返し試験を実施したかったのですが、6号機・5号機共にサービスイン(定常運用)していたため実験継続には至りませんでした。

Q:そうしますと、より高度が高いところに飛んでいる人工衛星だとLoRa通信がしやすいということもあるのでしょうか?

山本:そうですね。電波が届くのであれば、高度が高い方が受信しやすい可能性があるかもしれません。LoRa実験にあたって、そのようなことを述べている論文も参考にしていました。LoRaは本来地上で10km間の通信ができる設計なので、今回の実験で600km近く電波が届いていることは大変な成果だと思います。おそらく、地上で20km先となると地平線の向こう側になってしまうため、10kmという数字が定義されていたのかもしれません。ですが、宇宙空間だと垂直に遮られる制約がないため、数百kmの通信ができたのだと考えます。

Q.5号機が受信に成功したとわかった時はどのような気持ちでしたか?その瞬間のことを覚えていますか?

山本:率直に嬉しかったです!2023年8月に6号機から継続して行っていた実験なので。2024年3月に5号機で実験成功を収めるまで半年以上かかりました。でも、このような成功の瞬間に湧き上がる喜びを味わえるのが研究の醍醐味ですね。

Q.実験機材の準備において大変だったこと(困難だったこと)、実験期間中に特に気を付けたことなどがありましたら教えてください。

山本:LoRAは消費電力が小さすぎるため、普通のスマートフォンのモバイルバッテリーだとスイッチをONにしていてもすぐに電源が落ちてしまいます。そのため、本実験では試験用のモバイルバッテリーを使用しました。さらにLoRaの実験は基本的には、天気が晴れか曇りの日に実施しました。LoRaモジュールが壊れるのを回避するため雨の日の実施はしませんでした。

Q.LoRaデータをQPS-SARで実用化できた際、今後どのようなことに役立てることができますか?

山本:今回5号機でのLoRa通信実験は成功しましたが、あくまでも受信できたレベルです。実質10分間の1パスの中で受信できたのが3つでした。この受信数ではまだ実用化には届きません。これを解決するには、衛星側の受信アンテナの性能をさらに高め、受信率を上げていく改善が課題となると思います。そして再度LoRa実証実験を行うことが第一段階です。

Q:ところで、最初の6号機の実証実験で思ったような結果が出ず、次の5号機もなかなか結果が出ない状態だったと思うのですが、「もう実験をやめよう!」みたいな、心折れたりすることはあったのでしょうか?

山本:答えが出るまでは何かやらなければならない、答えが出なければ実験したことにならない、という気持ちのほうが強いです。色々試して、「受信電力が足りていないのでは」とか、「衛星側の受信機が壊れているのではないか」とか、想定される要因を考えて、その要因を切り分けるにはどのような実験を行えばいいかというのを繰り返し考えます。実験はその繰り返しなので。個人的にですが、お風呂に入っている時とかに、「あれ?そういえばこの辺のデータをまだ取っていないな」なんてことはよくありますね(笑)。

Q:最後に、今回の成功の秘訣はなんだったと思われますか?

山本:地道に実験の条件を割り振って原因を探求したこと、いわゆる実験の基本を忠実に行ったことだと思います。実験の条件を1個ずつ変えていくのが基本です。条件を2個変えてしまうと、その実験がうまくいった際に、両方が組み合わさったからうまくいったのか、実は片方の作戦に効果があったのかの判断ができません。欲張ってあれもこれも条件を変えるのではなく、1個1個条件を変えていく。まさに、大学の工学部の授業で習う実験の仕方を忠実に行ったことです。その繰り返しを積み重ねた結果、最後には実験が成功したのだと思っています。大学の授業は大事ですね。

実験当時の小話をご紹介しています。エンジニア「あるある」をお楽しみください。