福岡県宇宙ビジネスフォーラム 2025

2025年3月3日(月)、明治安田ホール福岡(所在地:福岡市博多区)で「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」が開催されました。

福岡県は2020年9月に、国から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定され、産・学・官からなる「福岡県宇宙ビジネス研究会」を発足し、宇宙ビジネスの普及啓発・参入促進に取り組んでいます。「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」は、宇宙ビジネスの魅力や可能性、最新動向を伝えるために福岡県宇宙ビジネス研究会がほぼ毎年主催しているイベントです。

今回のフォーラムでは宇宙飛行士の若田光一氏による基調講演をはじめ、JAXAによる地域における宇宙活用事例の紹介や、宇宙ビジネスに取り組む多種多様なプレイヤーによるトークセッションなどが繰り広げられました。この度、QPS研究所もフォーラムに参加いたしましたので、ご紹介させていただきます。

フォーラム会場があるのは福岡県、博多・中州エリア。普段であれば日中でも観光客で賑わいを見せる地域ですが、当日は全国的な寒の戻りで街行く人はちらほら。しかし、そんな冷え込みをものともしないかのように、フォーラム会場には13:00の開場に合わせて続々と参加者が集まってきました。会場入り口から続くホワイエには各講演の合間にも来場者に楽しんでもらえるように企業展示コーナーが設けられ、フォーラム開始前も各社コーナーにて来場者と出展者との和やかな会話が弾んでおりました。QPS研究所も会社紹介に加え、小型SAR衛星「QPS-SAR」で観測した世界各地のSAR画像をプッシュボードパネル仕様にて展示し、来場者様にご紹介させていただきました。

開場から30分、展示コーナーのホワイエの賑わいが冷めやらぬ間にフォーラム開始の定刻となりました。講演ホールには、関係各社を含め定員の200席ほどが用意されていましたが、講演開始のアナウンスと共にほぼすべての席が埋まる満員御礼となりました。

各々が着席するのを見計らい、今回のフォーラムの司会・モデレーターを務めるタレント・ラジオパーソナリティ 中島浩二氏による合図により開演いたしました。まずは開会を祝し、福岡県副知事 江口勝氏より、来場の皆さまへの感謝と共に主催者挨拶が行われました。

江口氏は、本フォーラム開催にあたり福岡県が宇宙ビジネスを促進する原動力について、福岡県ならではの3つの強みを次のように挙げられました。「九州大学、九州工業大学など宇宙関係に強みを持つ『学』の力」「QPS研究所のような宇宙開発を牽引するリーディング企業があること」「自動車産業・半導体産業のような高い技術力、ものづくり力があり、ITスタートアップ企業などの集積が進んでいること」。この三要素を踏まえ、福岡では大学の「知」と中小企業の「技術」が産・官・学の取り組みの強い土台となっているようです。また、この福岡が世界的なスタートアップ支援機関であるCIC(ケンブリッジ・イノベーション・センター)のアジア2か所目の拠点に選定されたことについても触れ、スタートアップの支援拠点「Fukuoka Growth Next」の設立とともにディープテック分野の専門家を配置し、宇宙をテーマにしたイベントなども推進していく計画がある旨も述べられました。そして今回のフォーラムの参加者に向けて、「様々な視点から宇宙ビジネスの最前線を肌で感じ取っていただき宇宙ビジネスへの挑戦のきっかけとなれば」、と江口氏の宇宙ビジネス推進への熱意が節に感じられる会の幕開けとなりました。

基調講演『宇宙産業の新時代:民間の力で広がる無限のチャンス』

開会の挨拶ののち、司会の中島氏のアテンドによりアクシオム・スペース 宇宙飛行士兼アジア太平洋地域最高技術責任者 若田光一氏が登壇。今回のフォーラム講演の最初のプログラムである若田氏による基調講演「宇宙産業の新時代:民間の力で広がるチャンス」が始まりました。

若田氏は宇宙に憧れてテスト用紙の裏にアポロ11号の絵を描いていた少年時代から、福岡にある九州大学で航空宇宙工学を学び、夢が叶って宇宙飛行士になったご自身の経歴にも触れ、5回にわたる宇宙飛行士の経験を踏まえた今後の民間有人飛行の展望について語られました。

NASAは2030年以降の地球低軌道の有人宇宙活動は民間主導で進められていくことを想定しており、日本においても同様に、JAXAは民間が主体的な役割を果たしていくことを期待しているとのこと。 現在若田氏が所属しているアクシオム・スペースも、独自に商用宇宙ステーション「アクシオム・ステーション」や、月面着陸ミッションで着用する船外活動用の宇宙服などの開発も行っていて、宇宙を経済活動の場にしていくことで世界中の人々の生活に役立てていけるようなミッションを進めていると述べられていました。さらに宇宙利用の一例として、微小重力状態や熱対流の無い環境を使いどのような実験をすれば産業化、実装化できるかという課題に対し、半導体の製造や創薬、3Dプリンティングで人工臓器の創作などの適用が考えられるであろうと述べられ、今後2030年以降は民間の宇宙ステーションでは宇宙製造・宇宙工場としての利用が重要な柱となるであろうと話しました。また、微小重力状態では地上では誰にもできない・ありえないようなことができるとして、実際にISS(国際宇宙ステーション)で若田氏がピッチャー・バッターのポジションを行き来してプレーした一人野球の様子を動画で紹介。「この時点で二刀流が完成していますが、三刀流も可能」という若田氏の言葉に、会場は和やかな笑い声で包まれました。

最後に民間企業との協力開発についても触れ、アクシオム・スペースでは前述した宇宙服に関してはイタリアのファッションメーカー PRADAとデザインや素材をコラボレーションし、月面での着陸船と宇宙服で使用する通信システムはフィンランドのNOKIAと共に開発するなど、世界中のサプライチェーンを利用してのミッションを進めているとのことでした。「福岡にも優れた技術をたくさん持った方がいらっしゃるので、皆さまの力を活かして一緒にコラボできることを楽しみにしております」と、若田氏から力強いエールをいただきました。

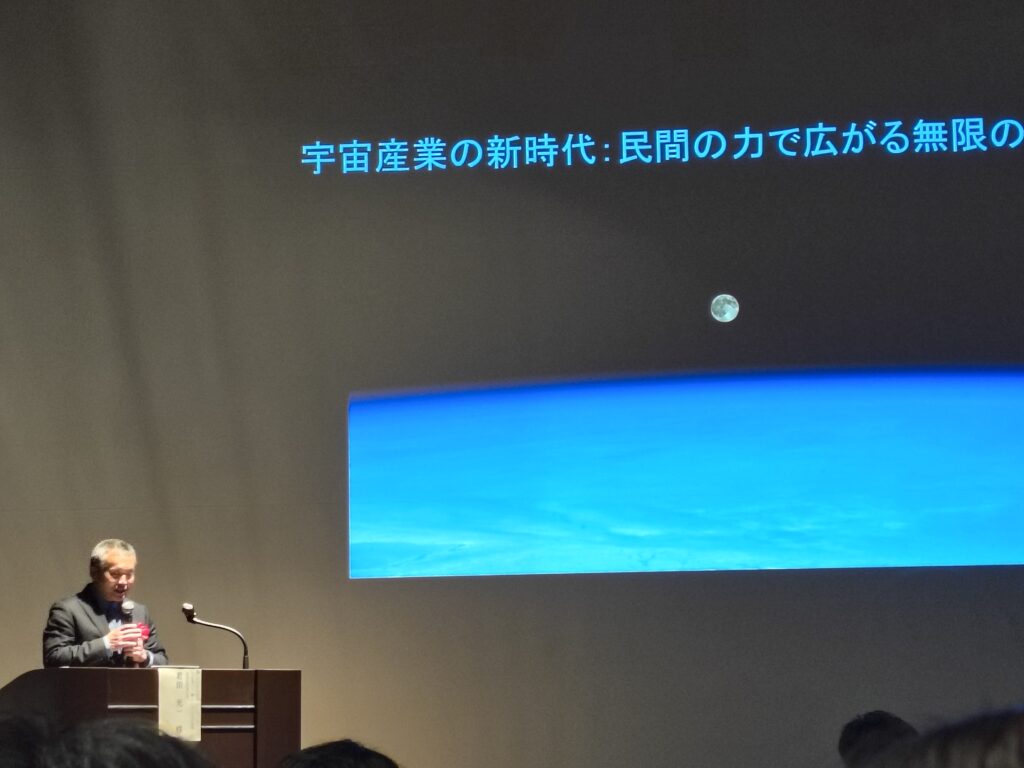

トークセッション第一部『LIFE in SPACE:宇宙で進むライフスタイル革命』

若田氏の基調講演後は休憩をはさみ、トークセッション第一部「LIFE in SPACE:宇宙で進むライフスタイル革命」がはじまりました。

パネリストは、宇宙というカテゴリーよりも私たちの日常生活を支えてくださっているイメージが強い企業のお三方。化粧品メーカー 株式会社ポーラより 執行役員 ブランドクリエイティブ担当 ブランドクリエイティブ部 部長 田村明子氏、食品メーカー キユーピー株式会社より 研究開発本部 グループR&D推進部 デジタル推進チーム 渡辺聡人氏、 ハウスメーカー ミサワホーム株式会社より 商品・技術開発本部 技術部 担当部長 兼 かぐやプロジェクト 課長 兼 MOVE CORE プロジェクト 課長 兼 ミサワホーム研究所 極地住環境技術研究室 秋元茂氏が登壇されました。

モデレーターの中島氏からの宇宙に関して各社がどのような取り組みをされているのかの問いかけに、最初にポーラ 田村氏より宇宙向けにANAホールディングスと共同開発したスキンケア商品「コスモロジー スペースクルーキット」が紹介されました。すると、モデレーターの中島氏より、「ちなみに、この会場に一人だけ宇宙に行ったことがある方がいらっしゃるのですが…。クルーの方はISSではメイクされていらっしゃいますか?」と会場の若田氏へ突撃質問が。突然の質問にも関わらず若田氏はにこやかに、「ISSからの記者会見などで露出する際はメイクをしていらっしゃるクルーもいる」と返答されていました。ポーラは、極限状態での生活経験のある極地建築家 村上祐資氏、宇宙飛行士 山崎直子氏にもヒアリングし、宇宙空間での毎日の美容ルーティンで自分らしさとQOLを高めることに意義があるとの見解の元、商品化を目指したそうです。さらに化粧品(顔用)として、JAXAの「第2回宇宙生活と地上生活に共通する課題を解決する生活用品アイデア募集」で選定され、今後ISSで使用される予定とのこと。

次に紹介されたのが、キユーピーの渡辺氏。キユーピーは、宇宙の食の課題を解決する共創プログラム「宇宙の食卓とは? ~SPACE FOODSPHERE~」に参画し、過酷な宇宙空間で実施できる技術を地上のビジネスへ応用することを目指しているそうです。実際に、地球上で宇宙のような限られた居住空間で4名が8日間一緒に生活をしたらどのような結果が生まれるかの実証実験を行い、ストレス報告などを検証したところ、楽しみの一つに「食」が重要であることが分かったそうで、食のイベントとしてパーティメニューの提供を行ったところ、ストレスの低減が見込めたのではないか、と感想を述べられました。

最後にミサワホームの秋元氏より、宇宙での居住空間についての紹介が行われました。極限環境での居住地について、秋元氏自身も研究のため南極で3年間生活をされたそうで、「宇宙と南極は空気・重力の問題は違えども、どちらも人間が生活するにあたっては厳しい環境」と共通点を指摘。南極での厳しい実証研究の結果開発された「MOVE CORE」(車輛式住宅)を宇宙空間で計画していきたいと述べられました。

各社の事例紹介を踏まえ、モデレーターの中島氏は「職業が宇宙飛行士である方は、様々な訓練を受け、極限状態に耐えうる強靭さを持ち合わせていらっしゃるかもしれない。しかし、今後民間人が宇宙へ行く際には、衣食住のストレス問題の解決が大きな課題となるでしょうね」と、総括されました。

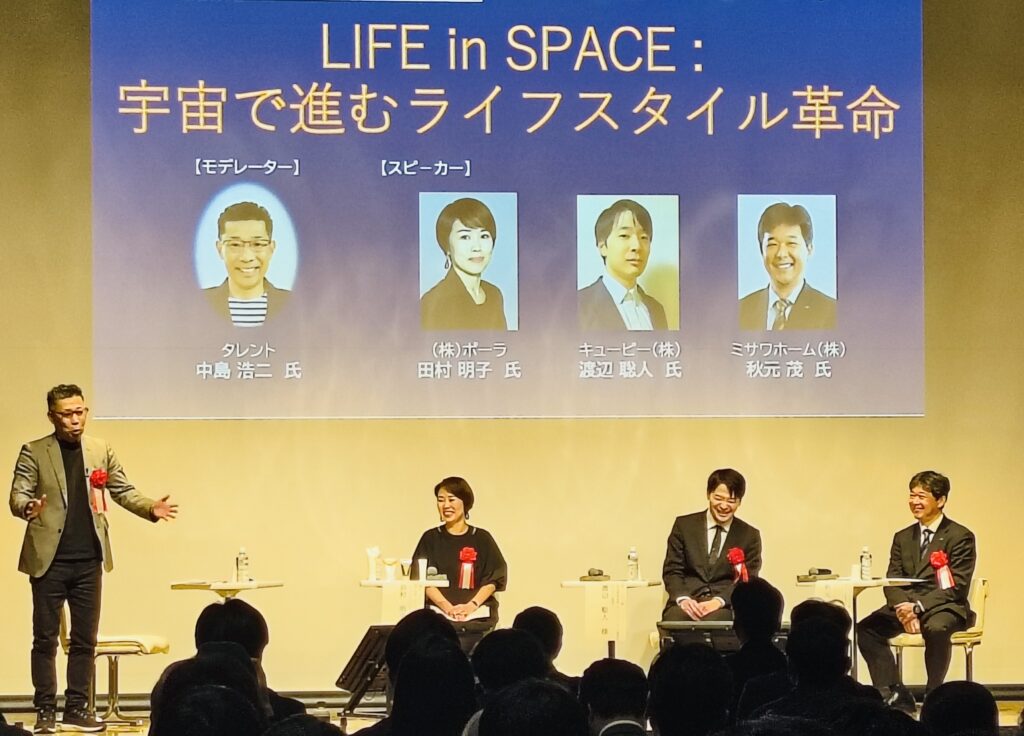

JAXAの取組紹介『拡がる宇宙産業の動向と宇宙ビジネス推進に向けたJAXAの取組~地域における宇宙活用事例から宇宙戦略基金まで~』

トークセッション第一部の次は、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙戦略基金事業部長 兼 新事業促進部長 内木悟氏より「拡がる宇宙産業の動向と宇宙ビジネス推進に向けたJAXAの取組~地域における宇宙活用事例から宇宙戦略基金まで~」と題したJAXAの取組が紹介されました。

内木氏は現在と今後のJAXAと国の宇宙開発に関する取組に触れ、国内の宇宙ビジネスに携わるスタートアップへの支援が拡充していく旨を述べられました。JAXAの取組としては共創プロジェクト「J-SPARC (宇宙イノベーションパートナーシップ)」についての詳細を紹介。民間企業との共創により「宇宙で使える技術」イコール「地球上で使える技術」の発展が見込めるとのこと。実際に、現時点で共創プロジェクトに参画している200社以上のうち、その75%が非宇宙ビジネス産業であるそうです。その一例として、群馬県の嬬恋村農業協同組合と衛星データを用いてキャベツの生育状況を観測することで、その収穫時期を正確に予測する解析手法の検討開始事例などを紹介されました。

そのほかにも、JAXAベンチャー認定制度や内閣府による宇宙戦略基金など、民間企業をサポートする体制や予算を整えていて、今後も非宇宙プレイヤーの創出に力を入れたいと述べられました。最後に各サポートに対しての公募にあたって、JAXAも各府省へ情報提供する役割をしているとのことで、関係府省へつなぐ架け橋となるべく、民間企業の公募について広く皆さまからの情報提供をいただき、ともに良いものを作り上げていきたいと、内木氏は締めくくられました。

トークセッション第二部『人工衛星が拓くデータ活用の新時代』

そして開会からおよそ2時間、今回のフォーラム最後のプログラムとなるトークセッション第二部『人工衛星が拓くデータ活用の新時代』の時間となりました。パネリストは、株式会社アークエッジ・スペース 代表取締役CEO 福代孝良氏、三菱電機株式会社 防衛・宇宙システム事業本部 宇宙システム事業部 副事業部長 兼 宇宙事業開発センター長 中野陽介氏。そしてQPS研究所から代表取締役社長 CEOの大西俊輔がパネリストとして登壇いたしました。

いずれも人工衛星を手掛ける企業ではありますが、ひとくくりに「人工衛星」と言えど三者(社)三様。各社が、どのような人工衛星でどのようなデータを取得し、日常生活に役立てられるかについてのトークセッションが行われました。

まずは大西より、三菱電機とQPS研究所が手掛けるSAR(合成開口レーダー)衛星とアークエッジ・スペースが手掛ける光学衛星のデータの違いをおおまかに説明させていただき、QPS研究所が開発・製造・運用している小型SAR衛星、QPS-SARのサイズと観測の対象について、さらには最終的に目指す衛星コンステレーションについて紹介させていただきました。QPS-SARによる観測データの利活用についても、防災・減災のための昼夜を問わない迅速な状況把握が可能な点や、さらに一例として、保険会社による発災後の災害保険料の算定などの活用に期待を寄せて頂いている旨を述べさせていただきました。

次に福代氏が代表を務めるアークエッジ・スペースのキューブサットのサイズを聞いたモデレーターの中島氏からは「30センチ×20センチ×10センチ…この机に乗る大きさなのですね!?」と驚きを隠せない様子。すかさず福代氏から「展示してあるのを持って帰らないでくださいね(笑)」のツッコミ。そして開発した様々な衛星の説明がなされました。さらにアークエッジ・スペースが開発する衛星は機能を絞り、特定の対象物を目的とするためオーダーメイドが強みとのこと。今後は通信に特化したIoT通信インフラに力を入れ、地上のインフラが機能しなくなった際に宇宙からのインフラ対応で避難所などに情報を提供できるシステムを構築していきたいと語られました。

最後に中野氏より、三菱電機が設計・製造するJAXAの大型SAR衛星「だいち2号・4号」の紹介がありました。大型SAR衛星は小型SAR衛星に比べ解像度は下がるが、高機能高性能かつ撮像対象の範囲が広くなるため、広範囲での地盤下の確認や防災に役立つと述べられました。また同じSAR衛星でも、「だいち」シリーズはLバンド、QPS-SARはXバンド、と周波数が異なるため見える撮像対象物が異なってくると説明してくださいました。そのためパネリスト三名は、各社の衛星のそれぞれの利点を活かし、組み合わせて活用していくことが今後の衛星データ活用には必要であると共通の認識を示しました。さらに、福代氏から「商業コンステレーションの課題は『安く』『たくさん』衛星を運用していくことにある」という意見が出ると、大西も「宇宙空間でのインフラは地上の状況に左右されずに稼働できるというのが強みなので、衛星を量産して運用し、いかに社会に溶け込むシステムを作り上げるかが肝要」と応じ、社会実装に向けた具体的な課題にも焦点が当てられました。

モデレーターの中島氏は「スマホもアプリが開発されて色んな使われ方をされるようになった。衛星データも同じように利用者がどんなふうに使えるかを考える時代になるかもしれないですね」と、今後の衛星データの有用性への期待を述べてくださいました。

3時間に及ぶバラエティに富んだフォーラムはあっという間に終了。その後、フォーラムの熱気が冷めやらぬまま登壇者と参加者による交流会が催されました。

福岡県副知事 江口勝氏による今回のフォーラムの成功について関係者皆様への感謝の言葉と乾杯の発声と共に和やかに交流会がスタートいたしました。立食形式にて、参加者は登壇者並びに各企業関係者と直接交流できる好機とあり、今回のフォーラム後の交流会は事前予約制にも関わらず100名を超える申し込みがあったそうです。会場では各人が食事と飲み物を片手に、会場のあちらこちらで有意義な交流が繰り広げられておりました。1時間30分の交流会はまたたく間に過ぎ、まだまだしゃべり足りないと感じる参加者さんもいらしたのではないかと思われましたが、閉会の挨拶と共に皆さまはにこやかに会場を後にされました。

今回のフォーラムは参加者200名超と、福岡県内外の宇宙ビジネスへの関心が伝わる一日となりました。共に福岡から日本の宇宙ビジネスを創生地とすべく、フォーラムはもちろん交流会も大盛況に終わった「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」。すでに宇宙ビジネスに取り組んでいる方、これから宇宙ビジネスを取り組もうとされている方、そして宇宙ビジネスを未来の地球ビジネスにつなげようとする方など、様々なビジョンを描くことのできるフォーラムに参加させていただき、QPS研究所もより一層、九州・福岡での宇宙産業がさらに盛り上がるよう邁進していく所存です。

最後に、宇宙ビジネスのさらなる明るい展望を主導くださった主催の福岡県さま、並びに今回のフォーラムを準備し、有意義な交流の場を作ってくださった福岡県宇宙ビジネス研究会の皆さまに心より御礼申し上げます。

〈福岡県宇宙ビジネスフォーラム 2025〉

主催:福岡県宇宙ビジネス研究会